Résumé de la conversation autour de l’aéroport de Mirabel

Échange avec Georges Adamczyk : « Mirabel : un grand rêve moderne »

Résumé de l’événement tenu le 3 octobre 2025, à l’École de design de l’UQAM

Introduction

Les grands projets progressistes visant à sortir le Québec de la Grande Noirceur se succèdent durant les années 1960. La Révolution tranquille transforme radicalement la société québécoise, tout comme son architecture qui tente désormais de représenter une société prête à affronter son avenir avec ambition et enthousiasme. Avec la construction des stations de métro, l’Expo 67, et l’émergence de nouvelles typologies architecturales pour tous les ministères maintenant détachés de l’influence de l’Église, Montréal, métropole en devenir, est au cœur de cette transformation.

La première moitié de la décennie suivante poursuit sur cette lancée avec la deuxième série de stations du métro de Montréal, la planification des infrastructures pour accueillir les Jeux olympiques de 1976, ainsi que la réalisation d’un aéroport à Mirabel à la hauteur de cette métropole — un lieu névralgique destiné à devenir un hub nord-américain.

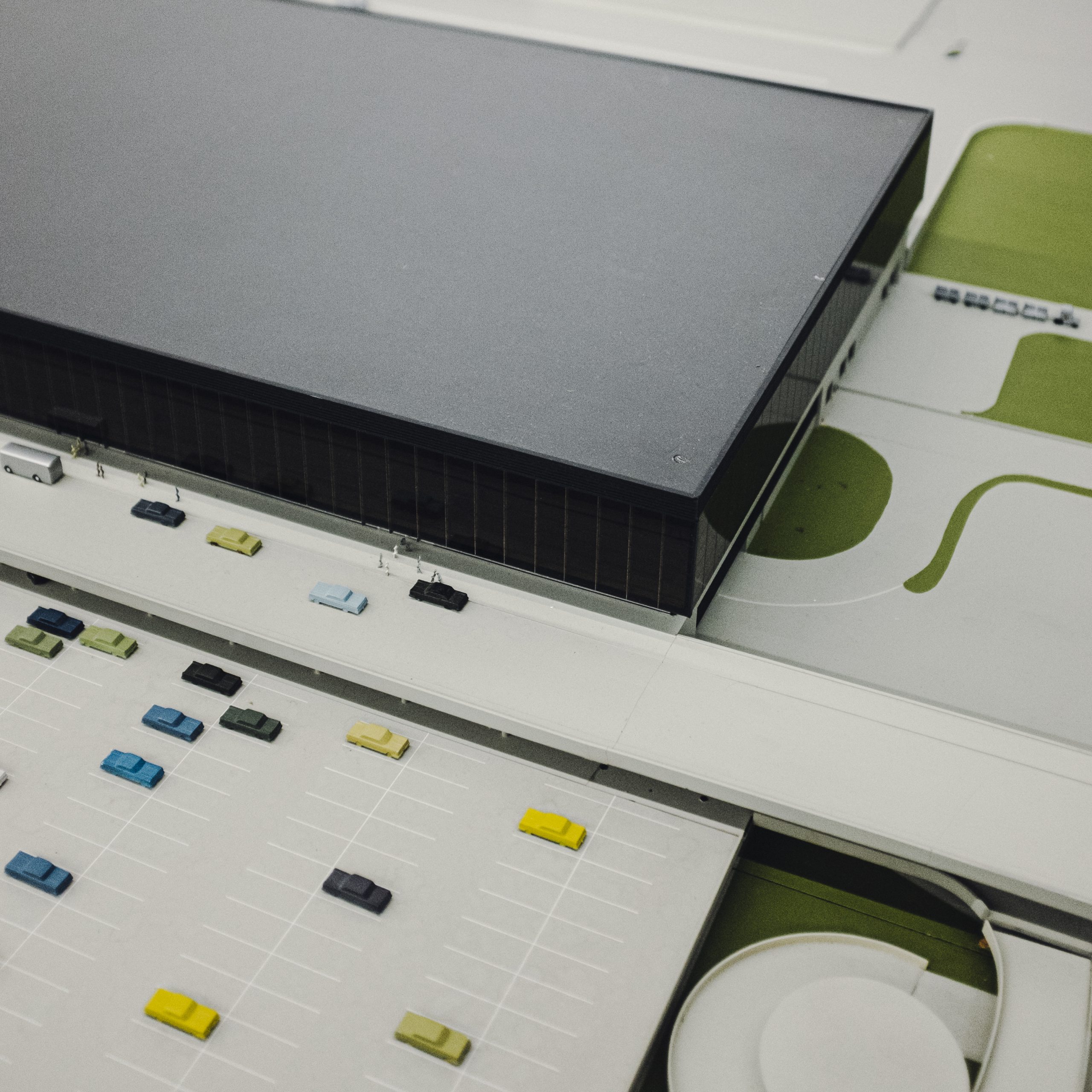

En architecture, plusieurs firmes atteignent leur pleine maturité grâce à cette période fertile en commandes publiques. Parmi elles, Papineau, Gérin-Lajoie, Leblanc, architectes, grâce au talent de ses trois fondateurs, contribue à la création de certains des bâtiments les plus marquants et techniquement novateurs de l’époque. Mandatée dès la fin des années 1960 pour dessiner l’aéroport du futur, la firme explore, visite, analyse, puis donne forme à une configuration aéroportuaire parmi les plus innovantes de l’époque, tant en Amérique qu’en Europe.

Inaugurée le 4 octobre 1975, l’aérogare est controversée dès son ouverture étant implantée sur un fragment de 69 000 000 m² des 320 000 000 m² de terres agricoles expropriées du village de Saint-Scholastique, un maigre 21%. Bien que pensée pour une expansion future et pour le développement d’une ville qui ne s’est jamais concrétisé, l’aéroport peine dès le départ à relever le pari du premier ministre Trudeau. Progressivement, il perd son statut de hub d’avenir.

En 1997, ADM décide de recentrer les vols à Dorval (aujourd’hui l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau). Le dernier vol commercial quitte Mirabel en 2004, suivi dix ans plus tard par les pelles mécaniques de la démolition, amorcée en 2014. Abandonné pendant une décennie, ce bâtiment est, pour certains, le symbole d’un mauvais choix politique, et pour d’autres, une icône d’une modernité architecturale pleinement assumée au Québec. Sa démolition ne laisse personne indifférent.

L’échange avec Georges Adamczyk « Mirabel : un grand rêve moderne » organisée par les professeurs Carlo Carbone et Réjean Legault avec l’appui de Docomomo Québec et l’École de design sera l’occasion de faire revivre cet édifice remarquable de la modernité québécoise, de discuter et débattre de l’importance de conserver et diffuser la mémoire de ces infrastructures disparues, qui ont profondément marqué toute une génération par leur ouverture vers un avenir prometteur.

Question 1 : Georges, tu es connu pour ta contribution à l’École de design et à l’École d’architecture et plus largement comme théoricien d’architecture érudit. Ton passage dans la firme est une partie peut-être moins connue de ta carrière, mais qui nous permettra aujourd’hui de te connaître un peu mieux et surtout comprendre le fonctionnement de cette firme d’architectes au début des années 1970. Pourrais-tu nous parler de ton rôle dans la firme ?

Tout d’abord, je veux te remercier (Carlo Carbone) ainsi que Réjean Legault de m’avoir convié à un échange public sur cette aventure architecturale que fut l’aéroport de Mirabel et plus particulièrement l’édifice de l’aérogare aujourd’hui détruit ; un échange qui a lieu ici, dans cette école de design qui m’est si chère, et dans le cadre des événements organisés par Docomomo.

Je vais préalablement apporter quelques précisions. À cette époque, au début des années 70, je commençais ma quatrième année de résidence au Québec. Venu de France où j’étais né de parents étrangers comme cela se disait alors, je pris la décision de retourner étudier en design à l’UQAM qui venait d’ouvrir ses portes. Jusque là mon parcours professionnel s’était essentiellement limité au domaine des assurances. Mes études préparatoires d’ingénieurs et ma formation en arts appliqués ne m’avaient pas permis d’accéder à l’apprentissage du métier de designer que j’espérais pouvoir entreprendre ici, au Québec, encouragé par l’air du temps de l’exposition universelle de 1967. La vie de famille m’imposait une intégration imprévue dans le monde des risques d’accidents.

Cela dit sans amertume, car dès mon entrée à l’UQAM, tout s’éclaircissait et cette expérience me fut finalement fort utile. C’est Michel Le Blanc, architecte associé de la firme PGL, Papineau Gérin Lajoie et Le Blanc, professeur et à l’origine de la création du programme de Design d’environnement qui m’accueillit et m’orienta vers ce programme plutôt que vers celui de Design industriel qui s’offrait aussi à la même époque. Sans doute avait-il compris que mon intérêt pour la conception des objets s’étendait à celle des édifices que je voyais comme des machines à habiter, suivant ainsi les héros de cette époque : Le Corbusier, Mies Van der Rohe, Gropius et pas trop Frank Lloyd Wright (Maison sur la cascade exceptée), mais plus les héros de la côte ouest, en particulier Charles et Ray Eames. Tout comme je rêvais à la réalisation de la tour de Montréal imaginée par Peter Cook en 1962.

Tout cela pour vous avouer que dans ces années, j’étais un fonctionnaliste forcené, pas trop doué pour la théorie et l’histoire, impatient de voir le monde changer. Bref, j’étais moderne !

Je commençais à travailler au sein de PGL dès l’été 1970. Ottawa venait de décider que l’emplacement du nouvel aéroport international de Montréal serait situé à Mirabel. L’architecture de la nouvelle aérogare venait d’être confiée aux associés de PGL auquel s’était adjoint pour ce projet l’architecte Gordon Edwards. Ma carrière décollait !

Je commençais comme designer stagiaire, attaché au bureau de liaison et commis exclusivement au nouveau projet de l’aérogare. Comme on peut le voir sur l’organigramme, cette unité était rattachée à la direction des opérations et à travers celle-ci en lien constant avec l’unité technique. Bref, mes trois années à bien maîtriser l’information dans une compagnie d’assurance furent immédiatement mise à profit.

Cet été-là je me consacrais principalement à la mise ne place d’un système de classement et de distribution opérationnelle de l’information provenant du gérant de projet. À la rentrée de l’automne 1971, je commençais un emploi permanent à temps partiel et cela jusqu’à un statut à temps complet en 1973, avant mon départ pour l’Europe. Toutes mes activités à PGL ont été associées au bureau de liaison. J’en cite quelques-unes : vérification de la bonne conciliation des dessins des ingénieurs et des architectes, vérification des documents d’appels d’offres, vérification de prise en compte des commentaires du gérant, vérification des dates de remise des activités d’études prévues sur le cheminement critique, etc… Cela me permis de me voir affubler du sobriquet de Checker, assistant pour commencer et responsable pour finir avec le dernier lot, celui desfinitions, complété en 1973.

En dehors de ces activités, je fus chargé de petites missions comme l’étude des espaces publics intérieurs de l’aérogare de Dorval, plusieurs études concernant l’image de l’aérogare, l’expérience des voyageurs. Je fus aussi chargé des contacts avec certains consultants, dont la firme GSM pour le design des comptoirs d’accueil, des systèmes de signalisation et d’information et de quelques concessions commerciales.

De mon poste, j’ai observé toutes les étapes, de la recherche à la conception. J’ai été en mesure de vivre le choix du concept retenu : l’accès aux avions par des salons mobiles, directement inspiré du concept réalisé pour l’aérogare Dulles à Washington, conçu par l’architecte Eero Saarinen avec la contribution de Charles et Ray Eames qui réalisèrent un court film : « The Expanding Airport », afin de convaincre les autorités de la pertinence de ce concept face à celui d’un bâtiment principal /avec de nombreuses jetés (Finger Type) ou encore à celui central, comme Roissy à Paris, encerclé de satellites. C’est d’ailleurs ce film que les architectes de Mirabel utiliseront à leur tour pour convaincre le client de l’efficacité de ce concept. Une route centrale distribuerait de part et d’autre les 6 aérogares prévues, sur le modèle de l’aéroport de Dallas/Fort Worth.

Bref, nous étions enfin nord-américains et modernes. Montréal voyait grand et l’Aéroport de Montréal aussi. Sans doute trop grand.

Question 2 : Avec un peu de nostalgie, on imagine cette période, une confluence de créativité, de nouvelles institutions à construire, avec les grands protagonistes de l’architecture moderne comme modèles, est-ce que vous aviez conscience de faire partie de la construction du Québec moderne ?

Je pense que la question ne se posait pas. Nous étions modernes. Je vais donner quelques indices. Dès l’entrée de l’agence, sur la rue Van Horne où nous occupions le 4ème et dernier étage (chaud en été !) d’un immeuble industriel, les visiteurs et visiteuses était accueillies par un grand tableau de Guido Molinari, (1933-2004), annonçant, si je puis dire, la couleur. Ici, nous apprécions les plasticiens, la rigueur et l’abstraction. On ne pouvait pas manquer un concert de Gilles Tremblay (1932-2017) qui avait sonorisé le Pavillon du Québec à l’exposition 67, ou de Kalheinz Stockhausen (1928-2007) lorsqu’il passait en ville pour la troisième et dernière fois en décembre 1971. La présence de Paul Mousseau, l’artiste en résidence apportait l’énergie de l’indiscipline dans ce milieu d’architectes où grouillaient de nombreux ingénieurs. Une fabrique culturelle en somme. Nous étions à l’ère Pierre Elliot Trudeau. Nous croyions au progrès, à la société juste, aux mérites de la démocratie et nous étions convaincus que des jours meilleurs suivraient. Il y avait eu la Place Ville Marie, le barrage de Manicouagan, le métro, l’expo et bientôt les jeux olympiques de 1976. Et des camaros sur les chemins d’été.

Pour ce qui est de la nostalgie, je ne crois pas avoir réellement ce sentiment. Je pense que l’architecture est aussi une affaire de limite quand on imagine changer le monde. Pour moi ces limites sont toujours un défi, mais je suis moins moderne aujourd’hui, plus mesuré et je crois plus aux usages qu’aux fonctions ! Probablement, influencé par l’apport critique d’historiens et d’éducateurs comme Kenneth Frampton, je pense que l’esprit moderne est derrière nous comme une ressource précieuse pour le futur de plus en plus incertain.

Je crois aussi qu’il faut accepter que la bonne architecture peut-être une erreur dans l’aménagement de nos villes et de nos territoires, ainsi que le propose David Théodore (Le démantèlement de l’architecture montréalaise dans « La critique à l’œuvre », Denis Bilodeau et Louis Martin, éditeurs, les Éditions de la Villette, Paris, 2025, pp.280-299), si l’on accepte que le jugement du public puisse être différent de celui des architectes. Ce qui me semble raisonnable.

Question 3 : Sur Mirabel, l’expropriation des terres agricoles à 40 km de la ville est déjà perçue à l’époque comme un risque important. Comment est perçu ce mandat architectural au sein de la firme ? Est-ce que les architectes patrons avaient pris la mesure de cette commande qui avait suscité tant de controverse ?

Cette question est difficile. Nous trouvions tous l’extension du domaine fédéral intrusive, exagérée. Certes, nous n’avions pas non plus la capacité d’évaluer les réels besoins de l’avenir. Le mandat des architectes se limitait à la première aérogare. On en prévoyait cinq autres et l’ajout de pistes. Les conditions de remise de ces terres nous étaient encore inconnues. Leur valeur agricole était préservée. Un inventaire du patrimoine bâti entrepris. Par ailleurs, on envisageait aussi de soutenir le trafic aérien dans l’est, de Boston et de New York. Quelles places occuperaient les gros transporteurs, les avions à décollage vertical, les avions supersoniques ? Quelle serait la mesure de la croissance démographique ?

On n’avait pas encore imaginé comme aujourd’hui les Airport Cities mais elles étaient déjà dans le champ des possibles.

Je pense que tout a basculé lors que la décision fut prise de favoriser Toronto, de suspendre le projet de train rapide et de maintenir Dorval en activité. Comme le dit Jeremy Till, l’architecture ça dépend (Jeremy Till, Ça dépend, Essai sur les contingences de l’architecture, Éditions de La Villette, Paris, 2025). Mais il n’est pas interdit d’imaginer un autre avenir pour Mirabel sans son aérogare !

Question 4 : L’aérogare représentait avec les toutes les incongruités d’une commande mal formulée dans le mauvais contexte au mauvais moment, une manifestation très réussie de l’espace et la tectonique moderne sur le territoire québécois. La coupe dévoilait l’espace universel de Mies, la finesse du détail de Pei, et l’audace de la surface vitrée de Saarinen avec l’ambition technique de Konrad Wachsmann, quelles étaient les inspirations derrière ce manifeste de la mobilité et de l’enthousiasme technologique de l’après-guerre ?

Je crois qu’il faut tout d’abord situer ce projet d’une aérogare, comme le premier édifice d’un ensemble à venir, comme un projet qui fait suite aux réalisations antérieures des architectes, en particulier, la station de métro Peel, la résidence des étudiantes sur le campus de l’Université de Montréal, la cité des jeunes de Vaudreuil et surtout le Pavillon du Québec. Comme on avait pu très bien l’observer dans l’exposition présentée en 2015 au Centre de design de l’UQAM (Une architecture du Québec Moderne, 1958-1974) et par la suite en 2017 au Centre d’exposition de l’Université de Montréal, les références que vous mentionnez sont présentes. Ce répertoire de précédents commun aux quatre associés, les visites en groupe d’autres aérogares dans le monde, le recours à des outils innovant : l’informatique, le film d’animation, l’application de la Méthode du cheminement critique (CPM) inaugurée pour le projet du Pavillon du Québec, la collaboration interdisciplinaire, tout concordait à l’instauration d’une sorte de laboratoire pour la recherche, l’expérimentation, le développement de propositions alternatives, la mise en place de procédures d’évaluation, etc… Ceci peut être rapproché des ateliers innovant d’architectes comme Le Corbusier, Gropius et Mies Van Der Rohe. Vous avez raison aussi de mentionner Ieoh Ming Pei (1917-2017) dont les liens avec Gropius sont connus et Konrad Wachsmann (1901-1980). Le treillis suspendu au-dessus des boutiques sur la mezzanine compensait pour la disparition de la structure de l’édifice dans l’entretoit et se voulait un signe d’affirmation de cet esprit moderne. On voit bien réapparaître la structure du toit au moment de la démolition, moment fugace que l’on a eu raison de fixer par la photographie.

Les versions successives de l’édifice se référaient directement à Mies Van der Rohe, en particulier le projet du théâtre de Manheim (1952-1953) – voir l’externalisation de la structure, de grands portiques soutenant le volume ouvert – et celui du Convention Hall (1953-1954) – la structure enveloppé d’un mur rideau dont les formes des éléments soulignent la géométrie de la structure, laquelle repose sur des alignements de piliers disposés régulièrement sur la périphérie, laissant les angles suspendus.

Mais les défis technologiques qui ont relevés portaient aussi sur le contrôle climatique du grand volume intérieur, sur les accès à prévoir pour le passage du futur train, le dépôt des bagages directement sur la voie d’accès, la signalisation et les systèmes d’information, … Le point fort est d’avoir préservé la clarté d’un langage tectonique reposant sur quatre éléments qui s’apparentent à ceux proposés par Gottfried Semper (1803-1879) : le socle, les colonnes, le toit et l’enveloppe. Ce système constructif simple soutenait sans brouillage le principe du passage à travers l’édifice, de la rampe d’arrivée en automobile au salon mobile, un parcours immédiatement compris par les usagers et usagères et qui n’excédait jamais plus de 100 mètres. On aurait pu qualifier cela du nom de « Palais des voyageurs ».

Question 5 : En préparant cet événement, je me suis demandé plusieurs fois qui pouvait avoir un intérêt pour revenir sur un échec aussi monumental ? Est-ce qu’il est encore possible de faire de grands projets au Québec ? J’essaye de me convaincre qu’il y a une valeur de réexaminer ce projet 50 ans après son inauguration, mais aussi 10 ans après sa disparition.

C’est une bonne question. Je vois déjà deux remarques possibles. La première, c’est que l’architecture peut mourir. On sait que l’architecture peut célébrer la mort, l’accompagner, l’évoquer. Mais, les catastrophes, guerres, accidents climatiques, imprudences, abandons, peuvent conduire à la mort d’un édifice (Maurice Lagueux, « L’évocation de la mort par l’architecture », in Frontières, 2002 et « Vie et mort des œuvres architecturales », in L’Agora, 2002).

Et puis il y a la disparition, la présence dans notre imaginaire, dans nos souvenirs personnels et collectifs de quelque chose qui n’existe plus dans la réalité mais qui demeure réel dans nos esprits. Quel est le statut de cet édifice disparu ? Ici, les documents sont essentiels. Ils permettent une sorte de recherche archéologique sur ce futur antérieur qui mobilisa tant les architectes engagés dans la modernisation de notre cadre de vie après la seconde guerre mondiale (Ana Bela de Araujo et Catherine Blain, « L’architecture et la disparition », Cahiers thématiques No :16, ENSAP, Lille, 2017).

Citons Françoise Choay : « Toutes les cultures et toutes les sociétés se sont constituées et développées en démolissant … » (Françoise Choay, De la démolition, 1996, cité par Araujo et Blain, 2017). Ce qui nous interroge sur la disparition du patrimoine bâti comme projet possible ; ce que l’on voit encore trop souvent aujourd’hui.

La préservation du patrimoine de l’architecture moderne, c’est autant un édifice majeur toujours en place, un projet qui ne fut pas réalisé, un édifice démoli disparu mais documenté, un édifice altéré, ou assigné à d’autres usages, une trace, une carte ancienne d’un lieu qui a fait l’objet d’une régénération urbaine. On n’ose plus dire requalification et encore moins transformation. Difficile d’introduire l’idée de préservation lorsqu’un objet est en voie d’extinction ! !

La disparition, c’est aussi l’angoisse de la disparition de l’architecture. Mais à voir la multiplication des tours dans le monde urbanisé, il faudrait être insensé pour croire cela. Sans doute que l’on pourrait s’interroger sur ce patrimoine de demain.

Toutes ces avenues ouvertes par une plus grande attention au phénomène de La disparition constituent un chapitre essentiel de la recherche pour une architecture destinée à améliorer nos conditions d’existence dans nos milieux. Dorval, aujourd’hui, ironiquement nommé Aéroport Pierre Elliot Trudeau, a pris la place de Mirabel. Regretterons-nous Mirabel demain ? Nous pourrons apprendre de cette expérience et pour cela, la mission patrimoniale de Docomomo Québec est selon moi essentielle pour les architectes de demain, pour l’histoire culturelle du Québec et pour le grand public.

Échange avec Georges Adamczyk : « Mirabel : un grand rêve moderne » Résumé de l’événement tenu le 3 octobre 2025, à l’École de design de l’UQAM Introduction Les grands projets progressistes …